2025.06.20

ーーAIで作った音楽、著作権ってどうなるの?

結論から言うと、AI単体で生成された音楽には、原則として著作権は発生しません。ただし、人間が関与して編集や構成を行った部分に限り、著作権が成立する可能性があります。

さらに、商用利用を考える場合は、利用規約・学習元・制作のプロセスを確認することが重要です。

この記事は「音楽 × AI」という時代の流れの中で、クリエイターが安心して創作と発信を行うための“地図”として役立てていただけたら幸いです。

ですが、現代の科学技術の進歩や、法律の改訂、変更などは起き続けるのが常。なので利用する際は都度、利用規約や法律などを確認する必要があります。

A. はい!できます!

既存の著作物と類似性がある生成物を利用する際は、著作権者の許諾を得て 利用するか、全く異なる著作物となるよう、大幅に手を加えた上で利用することが前提と考えられています。(AIと著作権 P62)

完全にAIに任せた曲は誰のものでもありません。人間が手を加えた場合、その“創作性”には権利が発生する可能性があります。

A. 未だに明確に定められていないのが現状…

【著作権法2条1項1号】

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

上記の著作権法にも記載されている通り“創作的表現”は人間の行為に限られています。したがって、AI単独による生成物は著作物としては認められません。

A.はい!大丈夫です!

AIを利用して生成した場合でも、その利用が著作権侵害となるかは、 人がAIを利用せず絵を描いた等の場合と同様に判断されます。 侵害となる場合は、損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となります。(AIと著作権 P62)

注意点として、利用しているAIツールが商用可であることが絶対です。それと学習元が著作権的にクリーンであること、及び、自分が編集に関与していること。

この3点を確認すれば、安全に活用できると言えるでしょう。

今後も、AI技術の進展や、今後の国際動向等を踏まえながら、必要に応じて、特許庁は関係省庁とも連携の上、適切な発明の保護の在り方の検討が必要

国内の制度と法整備の見通しに関して、未だ明確な答えは出ていない現状ではありますが、AIによる音楽制作や生成物の扱いに関する法整備が少しずつ進んでいるところです。特許庁及び、関係省庁で、今後もAI技術や、その権利ついての検討の必要性を説いており、法整備について議論を重ねていく方針を固めています。

人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を 行ったか、によって判断されます。

「創作意図」とは、思想又は感情を、ある結果物として表現しよ うとする意図を指します。(AIと著作権 P58)

つまり、問題はどこまでが“人間の創作”と認められるかという点について書かれており、クリエイターが安心して活動するためにも、今後の法改正がどう動くかを正しく理解しておく必要があります。

「AIで音楽を作ってみたい!」と思っても、実際にどこから始めればいいのか分からないという人は多いでしょう。

ツールの選び方や、使い方、作った後の流れまでを一つひとつ理解することで、失敗なく楽しく音楽制作を進めることができます。

このパートでは、初心者でも扱いやすく、商用利用も可能な代表的AI作曲ツールを紹介し、それぞれの特徴や活用シーンを解説します。

動画用BGMが欲しい人も、自分の曲をSNSで発信したい人も、まずはここで紹介するツールから始めてみてください。

難しそうに見えても、実際には“クリックするだけ”で音楽が生まれる時代です。

テキスト入力だけでボーカル入りの楽曲生成が可能。プロ品質の音源を数分で作成でき、商用利用は有料プランで対応。

利用規約:https://www.suno.com/terms

商用利用OK。ジャンル・テンポ・ムードを選ぶだけでBGMを自動生成。YouTuberや映像制作向け。

利用規約:https://soundraw.io/ja/terms

映画・ゲーム・広告向けのクラシカル音楽に特化。オーケストラ風の壮大な作曲が可能。譜面やMIDIも出力可能。

プライバシーポリシー:https://www.aiva.ai/legal/1

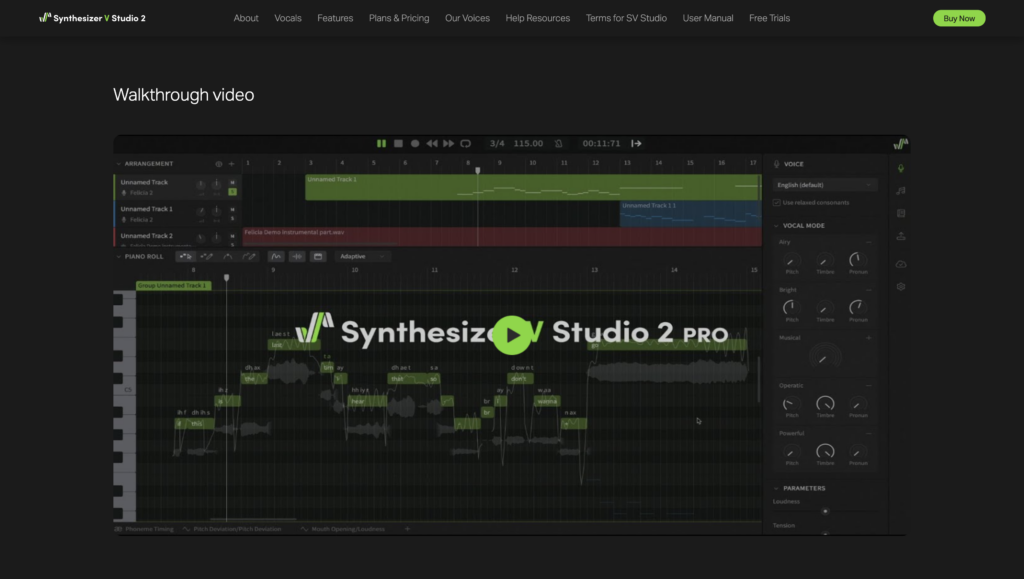

AIボーカル生成ソフト。自然な仮歌・デモ制作に最適。日本語・英語の発音にも優れ、ボーカロイド的用途にも。

利用規約:https://dreamtonics.com/ja/terms-account/

AI作曲ツールを使えば、音楽の専門知識がなくても自分だけのオリジナル曲を作ることができます。しかし、ただ作るだけでは終わりません。せっかくなら、自分の楽曲を使って収益化を目指したいと考える人も多いはずです。

ただし、著作権や商用利用の規約をきちんと理解していないと、トラブルに巻き込まれたり、思うように稼げなかったりするリスクも…

ここでは、AIで作った音楽を正しく、安全に、かつ収益につなげるための基本的な方法を4つ紹介します。副業として考えている人や、創作活動を仕事にしたい人は、まずこの収益化モデルを把握しておくことが重要です。

・YouTubeやSNSに投稿し、広告収入を得る

・AudioStockやArtlistなどの音源マーケットに登録して販売

・NFTとしてオリジナル楽曲をコレクタブル(収集価値のあるもの)化して販売

・企業クライアントへ提供して収益化(制作代行、副業)

※ 各ツールの商用利用可否・ライセンスの範囲は必ず公式サイトで確認を行ってください。

「AIをツールとして利用して自分で作った音楽だから著作権的に問題ないぞ!」

「音楽生成するソフトも知れたし利用規約、プライバシーポリシーも全部読んだ!」

ちょっと待ってください!

著作権的な問題もクリアして、利用規約にも乗っ取ってはいますが、大事なことが最後に一点あります。それは“倫理的配慮”です。

たとえば、あるアーティストの作風や声に極端に似せた作品を“あたかも自分のもの”として発信してしまうと、リスナーから「パクリだ」「敬意がない」と批判されることもあります。

また、生成物に対して「AIによって作成された」という表示をしていないと、誤解を招きやすく、信頼を損なうリスクも…AIはあくまでツールであり、創作には人の責任が伴います。

倫理的な観点から公開や使用を控えた方がよいケースを下記に記しました。

・有名アーティストの作風や声に“似すぎた”作品の公開・販売には注意

・生成した音楽に「AIによる制作を含む」旨の明示を推奨

・批評や風刺目的の利用は、著作権だけでなく人格権の問題にも発展する可能性あり

細かく広げてみると“倫理観”一つとっても無数の考え方があるのが現状です。

「まあ大丈夫でしょ!」という安易な考え方は非常に危険ということだけ頭に入れておきましょう。

AI技術の発展によって、音楽制作は特別なスキルを持つ人だけのものではなくなりました。

今や誰でも “自分の曲”を作れる時代です。しかし、だからこそ知っておきたいのが“自由の裏にある責任”です。

ツールを使って簡単に作れるからこそ、著作権や倫理、商用利用のルールなど、正しい知識を持って制作することが求められます。

ここまで長らく書いてはきましたが、前提として創作は限りなく自由です。しかし、自由を守るにはルールの理解と、使う側の良識が欠かせません。

これまで解説してきた内容をふまえて、AI時代の音楽制作に必要な意識や姿勢を改めて整理しましょう。

・AI単体で作った音楽には著作権はつかない

・人間が手を加えれば、そこに創作性が発生しうる

・商用利用は「ツール選び・学習元の確認・編集の履歴」がカギ

・国内外でルール整備が進んでいる今、使い方によっては大きなチャンスにもなる

このように、AIによって音楽制作は驚くほど身近になり、誰でもクリエイターになれる時代が到来しました。

何度も言いますが、著作権や利用規約、倫理的な配慮といった“使い方のルール”を正しく理解しておくことが欠かせません。

いくら便利とはいえ、無自覚な使用は思わぬトラブルを招く可能性もあります。

誰でも作れる時代だからこそ、自分なりの視点や工夫を持ち、オリジナリティーある作品を生み出していく姿勢が大切です。

僕もこれまでさまざまな機械やAIツールに触れてきましたが、やはりAIは“ツール”として使うのが一番自然だと感じています。

便利で優秀ではありますが、最終的に表現を選び、意味を与えるのは人間の役割です。

だからこそ、AIと協力しながら、自分にしかできない音楽や表現を追求していく姿勢が大切なのだと思います。

参考:文化庁著作権課.“AIと著作権”.文化庁.2023年6月https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf(参照2025年6月17日)

参考:知的財産戦略推進事務局資料.“知的財産推進計画2025に向けた取組等について”.内閣府.2024年12月16日https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/026_04_00.pdf(参照2025年6月17日)

Suno公式:https://www.suno.com/(参照2025年6月17日)

Soundraw公式:https://soundraw.io/ja(参照2025年6月17日)

DREAMTONICS公式:https://dreamtonics.com/synthesizerv/(参照2025年6月17日)

AIVA公式:https://www.aiva.ai/(参照2025年6月17日)